前編の記事では、ピックアップではCSもプロダクトを伸ばすミッションを第一に担っているということ。エンジニアやデザイナーなど、全員が同じプロダクトに関わり、全員がプロダクトを伸ばしたり、ユーザーに向かい課題感を持った人がやっていることをお話しして頂きました。

その上で、CSとしての観点から詳細なペルソナ設計を作り、カスタマージャーニーマップ1つ1つのUIを全て洗い出し、顧客体験を作成していました。事前に考え尽くして引き出しを多く持つからこそ、何か問題が起こったり、ユーザーの行動変化が起こったりした時に素早い改善案が出すことが可能になることが分かりました。

後編の記事では、顧客体験を考え尽くすための重要な要素や、最高のCS実現に向けて必要な指標や取り組みについてお話を伺ってきました。

ピックアップ株式会社CS部長 小川直樹

ピックアップ株式会社CS部長 小川直樹

新卒からスターバックスで店舗マネジメントに従事した後、2013年に株式会社ロコンドでCS責任者を務める。

2015年に株式会社メルカリにジョイン。CSに特化した勉強会・コミュニティイベント「CS JAM」を立ち上げ、企画運営に携わる。また、メルカリ子会社のソウゾウにて、新規プロダクト「メルカリ アッテ」、「メルカリ カウル」のCSチーム立ち上げに従事した後、メルカリCSグループの研修制度策定・人材開発に携わる。

2017年7月より、DMM.comグループのピックアップ株式会社にジョイン。CSマネージャーとして、CS組織体制構築、業務フロー構築、CSメンバーの採用など、全事業のCS全般の立ち上げを行なっている。

顧客体験を考え尽くすために重要な要素

大塚

CSが想定するつまづきの観点は、プロダクトマネージャーでは分からないということですか。

小川

もちろんUI・UXデザイナーがいて、きちんとUXを考えた上で作ってはいますが、UXとCXは定義も違います。UXの外枠にCXがあって、UI・UXデザイナーだとアプリで完結するUXはデザイナーとして考えながら出来ます。

でも僕らCSは、日々ユーザーと接している中で、アプリの外のタッチポイントや感情、仮想通貨でいえば、今年いろいろな仮想通貨の事件もあったので「危ない」というマイナス感情があることを感じやすい。

その状態から僕らのサービスを通じて、仮想通貨に「興味を持ってもらう」「保有する人を増やす」「決済として使える未来の可能性もある」というポジティブな状態になって欲しいと思ってるので、そこまで含めてCXだと考えています。

だから、アプリというプロダクトだけで完結するのではなく、このアプリで仮想通貨を使ってもらえる習慣を作ってもらえるようなCXというのは、CSが一番コミットできる部分かなと思っているので、かなり作り込んでいます。

藤本

ここまで細かいのは見たことがないです、、、!

その手前のカスタマージャーニーマップは、CSも参加して作ることや、新しい機能が出る時に想定されるFAQを作ることもあります。それでも20個くらい。大体はバグというよりも仕様への質問をベースで多くても30個くらいです。

小川さんのカスタマージャーニーマップは作るのは、かなり大変だと思います。

小川

作るのは大変ですが、エモーショナルな部分だけではなく数字でジャッジしたいんです。

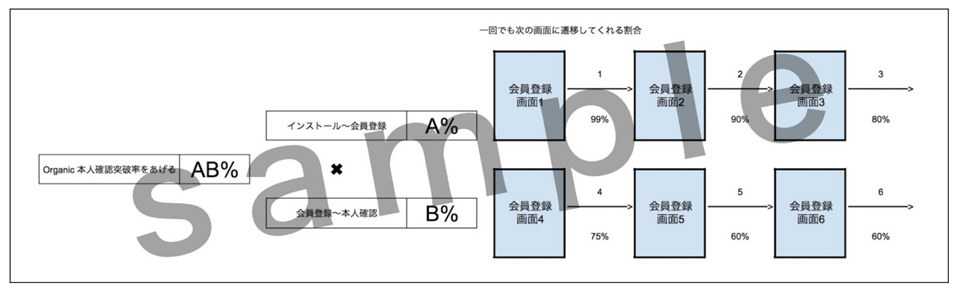

KPIツリーとして一番大きいKPIは、全社でコミットをしているKPIになります。もちろんCSでも、いわゆるCS特有の細かい粒度のKPIもいくつか持っていますが、ただそのKPIだけを追っていても本質的改善はしないと思っています。そのため例えばCX観点でアプリの各ページ毎の遷移率(突破率)など全社KPIの達成に繋がるようなKPIを仮説立てています。

そして、それに対するHOWツリーも最初に考え尽くします。

【参考画像】

※このKPIツリーをもとに、各画面毎の感じる・考えうる内容や問い合わせ想定を洗い出す。その中でもネガティブ要因になりえそうなものは測定数値と改善案を設定し、その改善案のHOWツリーを作る。

※転載禁止

大塚

HOWツリーって何でしょうか?

小川

いわゆるロジックツリーのひとつで、細かいアクションレベルで作成するようにしています。そのためCX改善提案を細かく分解し、1つのアクションを行うことで何を測定し次にどのアクションを行うべきかがわかるようになっています。アクション軸でHOWツリー、数字軸でKPIツリーをそれぞれ作っていて、1番にCXを考え尽くすというのは徹底してやっています。

藤本

HOWツリーを考えるためのポイントは何かありますか。

小川

ポイントは関わるメンバー全員とコミュニケーションを取ることです。

だからディスカッションの時間をすごく多く設けています。そこにデザイナーや開発チーム、BIチームに入ってもらい、色々な視点から意見をもらうようにしています。そして、その意見をCSのフィルターを通して精査していきます。

カスタマージャーニーマップはCSとして客観的に立ち戻れるツール

大塚

一般的な問い合わせ対応といった業務だけをしているのではなく、ユーザーの視点からプロダクトを作っているのがCSという感じですね。

カスタマージャーニーマップもユーザーが利用開始してから、アプリの各ページ毎の動きまで、かなり細かく作っているんですよね。

小川

マーケティング視点でのカスタマージャーニーマップだと、フェーズ毎の項目は1〜2列くらいでまとめていると思います。それをCSならではというか、お問い合わせのポイントをタッチポイント毎に1シートずつ切り分けたりしています。

藤本

1動作毎ということですか?

小川

1動作毎です。ミニマムの粒度まで考えていますね。

藤本

小川さんは仮想通貨やっていないですよね。

小川

(恥ずかしながら、、、)やっていないです。

藤本

それでここまで考えられるというのは凄いです。

小川

僕らのサービスは別の仮想通貨取引所とはアプローチが違って、やっていない人に使ってもらおうというアプリ。まさしく僕がペルソナだったんです。リテラシーとしては、仮想通貨に興味はあるけど、そこまで詳しくない。むしろ少しビットコインは怖いとすら思っている層になるので、かなり掘り下げてカスタマージャーニーマップを作るようにしました。

<仕様が分かってくると「それが当たり前」や「仕様だからしょうがない」というマインドになってしまうので、客観的に立ち戻れるツールとしても有効だと考えています。

最高のCS実現に向けて必要な指標と取り組み

大塚

それだけのものが作れるのは、スキルや経験など何が必要になるのでしょうか。

小川

僕の場合、経験になるかもしれません。

それはユーザーとしての原体験というよりは、これまで3社経験してきた中での仕事としてCSをやってきた経験則でしょうか。

例えばスターバックスでは、対面でお客様に向かっていました。スターバックスのミッションは人々の生活に潤いと活力を与えること。顧客体験を意識したカスタマーサービスのスタンスやエモーショナルな部分の価値観はスターバックスが基礎となっています。

次のロコンドではCSとしての一般的なKPI管理やコスト管理というよりは、どれだけ「ありがとう」をもらえるか。目の前の一人をどれだけ幸せにするのか、ということが重要でした。そこではカスタマーサポートとしてのエモーショナルな対応の経験を積むことが出来ました。

その上でメルカリに入ることで、初めて本質的なプロダクト改善の意識が根付きました。ロコンドの時も改善提案などは色々としていましたが、今思うとそれは「目の前のお客様が言っている=ユーザーの絶対的な希望=叶えるべき」というファクトベースではなかったものも多くありましたね。

でもメルカリだとCS付のプロデューサーやエンジニアがいるので、フラットなジャッジが出来る関係性があります。プロダクト改善に対してロジック立ててきちんとアプローチをしていく、ということをメルカリで学びました。

エモーショナルとファクトベース。その2軸が今のCSに活きているのだと思います。

大塚

エモーショナルな対人の部分と数値を基にプロダクト自体をよくしていく、という2軸ですね。

小川

そうですね。

藤本

かなり理想的なキャリア形成ですよね。数字の部分は後から補うことが出来ると思うんですが、相手のことを思いやるというのは、経験があればある分だけ形から入ってしまうと思います。

小川

プロダクトを使ってくれるのは、インターネットやスマホを通してではありますが、やはり人なんです。

そのため人の感情を動かしたり、掴んだりというところを僕らは目指しています。でもそれを達成するためのプロセスで感情の推測だけだと事業者側のエゴになってしまうので、そこを正しく判断するためにも数字で判断するというのは凄く意識しています。

実際のUI改善となると一つ一つ細かくユーザーの行動分析結果とCSの判断基準を明確にして開発サイドに伝えないと、認識のズレがどこかで出てしまう可能性があります。だから一つ一つのUIに対する計測数値とその数値がどうなったらどういう改善提案をするという基準と判断フローなどは全て作り込んでいます。

大塚

何十ページにもなりませんか?

小川

そうなりますが、そこまでしないと最高の顧客体験は実現しないと思っています。

CSの役割は顧客体験を最高にすること

大塚

CXを大切にしている小川さんにとってCSの役割とは何でしょうか。

小川

顧客体験を最高にする、ということですかね。顧客体験を最高のものにするためにはプロダクトも事業も伸ばしていかなくてはいけないと思っています。

大塚

CSから事業にコミットとなると少し遠い部分もあると思いますが、その辺りはいかがでしょうか。

小川

事業にコミットする部分でいうと、KPIは事業で他のチーム全員も見ている部分をCSのKPIに置いていて、TELLERでいうとリテンションレートとDAUの最大化になります。CSとしては、まずはそこを向いています。ただリテンションレートもDAUもCSが何をしたから直接的に反映されているかの相関性は取り難いと思います。

そこはCSならではのアプローチやプロセスを大切にしています。その一環がカスタマージャーニーマップやVOCからプロダクトの仕様提案を書いたり、クエリを叩いて行動を分析したりしながら顧客体験の改善に向き合うというところですね。

大塚

本当にCSとして広い範囲をカバーされていますよね。それだけ広くカバーする時に、CSとしてやらないと決めていることなどもあるのでしょうか。

小川

今僕らとしても、会社が出来て間もないですし、CS組織が立ち上がってからも1年立っていません。まだまだトライ&エラーを繰り返している段階なので、組織やCSとしても何か確立されているわけではないんです。

そのため、やらないと決めていることはありませんが、やるべきことの優先順位は意識しています。

大塚

優先順位を付けるときの指標や判断基準も教えて頂けますか。

小川

僕やチームが気を付けているのは数字でジャッジをするという観点です。まだ人数も少ないですし、やらなければいけないことも沢山あります。有限のリソースの中でやることの優先順位をつけるにあたり、フラットに判断できるのが数字だなと思っています。

CSの中でも数字でジャッジをしますし、そのジャッジや提案をプロダクトチームに持っていったり、プロデューサーやエンジニアと話をしたりするときも数字が共通言語になっています。よく聞く話で、プロデューサーやエンジニアは数字を追っていて数字でジャッジをしている。でもCSは目の前のお客さんの温度感が高いから「これを実装してください」という温度感が噛み合わないことはあると思うんです。

それが結構勿体無いと思っているので、数字でジャッジをして優先順位を付けてやる・やらないを決める。明文化したルールではありませんが、そういうマインドでチームは動いています。

まとめ

ピックアップ社のカルチャーとして、CSもお問い合わせ対応をするだけではなく、仕様書を書いて機能実装するなど、CSもプロダクトを伸ばすためのミッションに基づいて行動されていることが分かりました。

そしてプロダクトを伸ばすために、他社では類を見ないほど詳細な顧客体験を設計されています。その方法の1つとして、細かく定義されたペルソナをカスタマージャーニーマップの中心において、どのような感情からどういった行動をするのか。

感情からのアクションまで全て設定していくことは、エンジニアとの認識のズレをなくすことやCSが仕様に慣れてしまった時に立ち戻れるツールになるということも教えて頂きました。

「最高の顧客体験にする」

ピックアップの最高の顧客体験に今後も注目して追いかけたいと思います。

■大塚 真吾

プロサッカークラブのマネジメント職を経験後、ダイレクトマーケティング支援の株式会社ファインドスターに入社。サブスクリプション型の通販のマーケティングを100社以上支援。2013年、スタークス株式会社に入社し、2016年取締役に就任。現在、クラウド型の物流プラットフォーム「クラウドロジ」とLINE@に特化したCSツール「CScloud」を提供。

■藤本 大輔

1982年 福岡生まれ。テレマーケティング会社で電話営業を経験の後、コンタクトセンター運営会社に移り約10年間大手インターネットサービスプロバイダのコールセンターマネジメントに従事。その後、大手ソーシャルゲーム会社のCSを経て、フリマアプリ運営会社のCSグループマネージャーとしてチャットサポートの導入やCSイベントの開催を主導。現在はコードキャンプ株式会社のCSチームを率いる。本業の他に日本で唯一の「カスタマーサポート エバンジェリスト」として、コンサルタントやCSイベントの企画などで活動中。キャッチコピーは“CSに狂っている男”。